|

Mansfelder

Bergbau & Hüttenwesen |

|

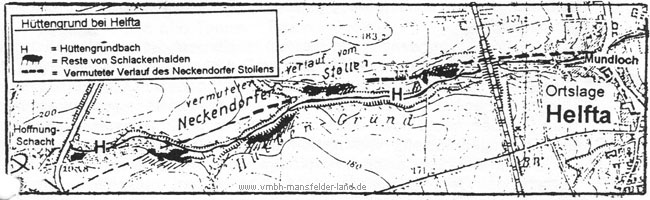

Der Hüttengrund bei Helfta

(Ergänzter

Nachdruck aus "Neue Mansfelder Heimatblätter"

Nr.5)

von Dr.

Wolfgang Eisenächer

1999

Hüttengrund - eine

Eindeutige Bezeichnung in einem Gebiet

"uralten" Bergbaus, was vermuten

lässt, dass auch der Name "uralt" ist

und bis in die Entstehungszeit des hiesigen

Bergbaus hineinreicht, ähnlich dem Schmalzgrund

bei Hettstedt. Aber dies ist ein Irrtum:

Seinen Namen hat das nur 5 km lange Tälchen erst

zu einer Zeit erhalten, als längst wieder Ruhe

eingekehrt war und nur noch Halden von seiner

industriellen Vergangenheit kündeten, und bei

der Namensgebung mag wohl auch die schmerzliche

Sehnsucht nach der Zeit der Prosperität Pate

gestanden haben.

In der Zeit, als hier noch die Hütten rauchten,

in denen der Kupferschiefer zu silberhaltigem

Schwarzkupfer verschmolzen wurde, hieß dieser

Grund schlicht "Das Tal" oder "Tal

vor Eisleben". Die ältere Bezeichnung

"Teufelstal", aus dem späten

Mittelalter stammend, verschwand sehr rasch mit

der Ausbreitung der Reformation. Aber noch immer

klingt sie an im "Teufelsgrund" und

"Teufelskanzel", dem einzigen

Nebentälchen und der dort befindlichen

Felsbildung.

Von den Hütten selbst haben wir nur sehr

spärliche Nachrichten. 1508 wird zum ersten Male

eine Hütte im Tal erwähnt, 1532 sind es fünf,

von denen eine schon "wüst" ist,

während eine weitere bis 1535 stillgelegt wird.

das heißt jedoch nicht, dass die Hütten erst

nach 1500 entstanden sind; die Gründungszeit

liegt mit großer Wahrscheinlichkeit zwischen

1440 und 1470. Fünf Hütten auf zwei Kilometer

Talstrecke sind eine beachtliche industrielle

Ballung, gaben sie doch unmittelbar 55 - 60

Hüttenleuten sichere Arbeitsplätze und

verursachten ein reges Verkehrsgeschehen.

Sie verarbeiteten um 1520 jährlich

5000 Fuhren Erz (je 1,2 Tonnen),

6000 Fuhren Holzkohle,

1000 Fuhren Holz,

500 Fuhren Flußspat

und erzeugten 150 Tonnen Kupfer mit 800 kg Silber

im Jahr. Der Wert dieser Metalle ist größer als

die Produktion manches namhaften

zeitgenössischen Bergbaureviers, wie z.B.

Andreasberg im Harz oder Marienberg im

Erzgebirge.

Holz und Holzkohle kamen nicht aus den

benachbarten Wäldern des Hornburger Sattels.

Diese Waldflächen sind viel zu klein, um den

enormen Holzbedarf für die Holzkohlenherstellung

zu genügen. Der gesamte Holznachwuchs aus den

etwa 6 km² Waldfläche, wovon jedoch weit über

50 % Gemeindewald und interner Nutzung

vorbehalten war, erbrachte jährlich maximal 2000

Festmeter Holz, die 500 Fuder Holzkohle ergaben,

0,7 % des Gesamtbedarfs der Hütten oder

ausreichend für den Betrieb eines Feuers für 32

Wochen. Die Holzkohle kam aus dem Südharz, aus

den Wäldern um Solberg - Benneckenstein. Auch

das Erz kam nur zum kleinsten Teil aus den Gruben

am Nordost-Abfall des Hornburger Sattels, aus den

Revieren "am Holze" oder

"Lindental", im Bereich der heutigen

Waldgrenze, sondern aus dem Bergbaugebiet

zwischen Wolferode und Ziegelrode.

Es ist erstaunlich, wie dem infolge des kleinen

Einzugsgebietes nur sehr wenig Wasser führenden

Hüttengrundbach die für den Antrieb der

Gebläse erforderliche Energie abgewonnen worden

ist, wie sorgfältig das geringe Energieangebot

genutzt wurde. Der Bach entspringt im

(gegenwärtig kaum noch Wasser spendenden)

Dorfbrunnen / Dorfteich in Schmalzerode und wird,

da Nebentäler fehlen, nur noch durch

Sickerwasser aus einigen feuchten Wiesen

gespeist. Nach ca. 3 km Oberlauf beginnt ab

Neckendorf die "Gefällstufe". Auf zwei

Kilometer Lauflänge fällt der Bach um 60 m. Nur

hier lässt sich ausreichend Energie entnehmen.

Es waren bei der geringen Wassermenge 10 m

"hohe" Wasserräder erforderlich. Jede

Hütte nutzte 10 m vom Gefälle. Das

Abschlagwasser der oberen Hütte wurde in

sorgfältig nivellierten, am Hang

entlanggeführten Gräben dem Wasserrad der

nächst tiefer gelegenen Hütte zugeführt. |

Die industrielle Blüte zog

aber auch den Verfall nach sich. Um die Gruben am

Nordost-Abfall des Hornburger Sattels zu

entwässern, wurde um 1500 der Roß- oder

Neckendorfer Stolln im Untergrund des

Hüttengrundes getrieben. Nachdem er die

Schächte erreicht hatte, verringerte sich durch

Wasserentzug bzw. Versickerung die Wasserführung

des Baches, die Hütten litten unter

Energiemangel. 1511 schon muss eine

Wasserhebeeinrichtung Wasser aus den Schächten

trotz vorhandenseins des Stollens "bis zu

Tage" heben, um den Schmelzbetrieb der

Hütten sicherzustellen. Eine Intensivierung der

Schmelzarbeit um 1515 ermöglichte ein

Hinausschieben der Betriebseinstellung. Die

verfügbare Erzmenge konnten nun die Hütten in

der Hälfte der Zeit gegenüber bisher

verschmelzen. Die Schmelzkampagnen erstreckten

sich nach 1515 nicht mehr über das ganze Jahr,

sondern nur noch auf die wasserreiche Zeit vom

zeitigen Frühjahr bis zum Frühsommer. Aber -

und das deutet die aufgelassene und in teilweisem

Aufgeben befindliche Hütte 1535 an - der

Hüttenstandort im "Tal vor Eisleben"

mit den Erbhütten Drachstedt, Brückner und

Heidelberg und den gräflichen Hütten Heidelberg

und Wiedemann (das sind die Namen der Inhaber

bzw. Besitzer) muss zwischen 1540 und 1550

aufgegeben werden, auch wegen ihrer gegenüber

anderen Anlagen weiteren Anfuhrwege für das Erz.

Erst etwa 100 Jahre danach, nachdem das Tal in

seine Ruhe zurückgefallen war, taucht, in

Erinnerung an die Zeit einer schwunghaften

industriellen Tätigkeit, der

"Hüttengrund" in Urkunden auf. Und

Dank dieser durch die teilweise Wegelosigkeit

bedingten Ruhe des Tals sind die Sachzeugen der

ehemaligen Hüttenbetriebe, die Schlackenhalden

von zwei Hütten, nahe unversehrt noch erhalten.

Sie erwecken den Eindruck von

Talschotterterrassen; angewehter Staub hat eine

Trockenrasennarbe entstehen lassen, die nichts

mehr vom Schlackenuntergrund erkennen lässt.

Deutlich stellen sich noch die ehemaligen

Wasserabschlaggräben als tiefe Einbuchtungen in

den Haldenkanten dar. Die Halde der unteren

Hütte, unmittelbar am Bahndamm, scheint

weitgehend zur Dammschüttung mit verwendet

worden sein.

Der 1950/60 vorhandene relativ geringe Haldenrest

der obersten Hütte1) ist

bei der Verfüllung des Erdfalles an der B 180

und der Verbreiterung der Straße fast restlos

verarbeitet worden. Nur noch Schlackestückchen

im Boden weisen auf die damalige Halde hin. Dies

ist aber auch alles, wenn man von den heute noch

unter den Rauchschädennachwirkungen leidenden

Talhängen absieht. Noch nach 400 Jahren

"Erholungszeit" gestattet der Boden nur

ein kümmerliches Fortkommen der

Fichtenpflanzungen. In Anbetracht des

Originalzustandes der beiden Halden, ihres Alters

und der Tatsache, dass es die einzigen

unbeeinflusst gebliebenen Sachzeugen des

Hüttenbetriebes im gesamten Mansfelder

Bergbaugebiet aus der Zeit vor dem 30jährigen

Kriege sind, sollten sie unbedingt erhalten

werden, zumal ihre Beseitigung weder eine

Notwendigkeit ist noch zur Rekultivierung von

Bodenflächen führt.

1)

Die schon 1531 "wüst gelegene"

Drachstedt'sche Hütte; ihre 2 "Feuer"

- Betriebsgerechtigkeiten, Erz- und Kohlequoten -

waren von den beiden Drachstedt'schen Hütten in

Wimmelburg und "unter dem roten Berge"

- Kreisfeld - übernommen worden |

<<< Zurück

>>>

© Verein Mansfelder Berg- und

Hüttenleute e.V.

|